Le souvenir de Charles Bronson, durant le duel final d’Il était une fois dans l’Ouest, révèle l’irruption saisissante d’une arche romaine en plein cœur de Monument Valley. Une image qui semble renfermer en elle tout le cinéma de Sergio Leone tant elle témoigne de sa volonté de régénération du western américain par son mariage avec la culture latine, donnant à ce film les allures d’un opéra grandiose ou d’une tragédie antique.

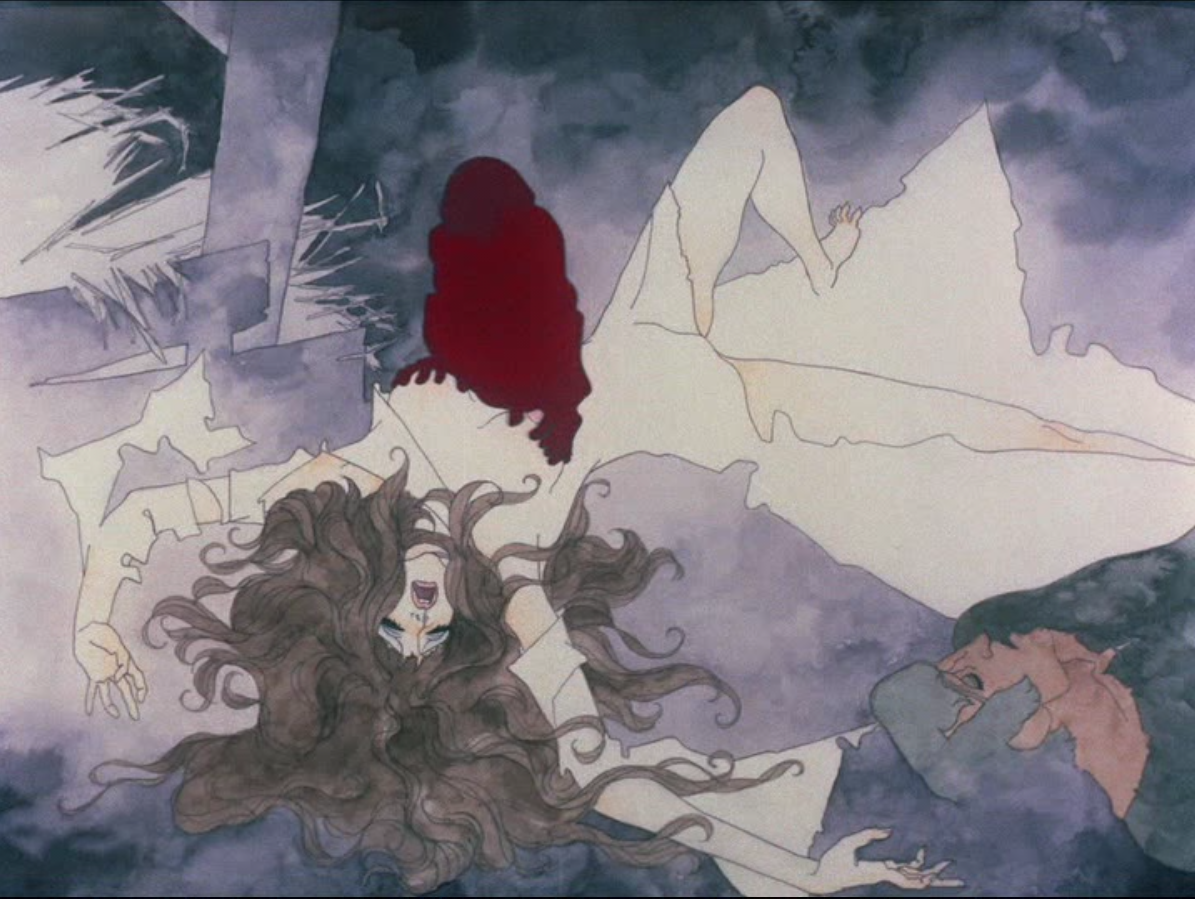

Tourné dans la foulée du succès du Bon, la Brute et le Truand par un Léone qui pensait alors avoir déjà tout exploré du western et déjà désireux d’adapter ce qui allait devenir Il était une fois en Amérique, aidé au scénario par deux futurs monuments du cinéma italien que sont Dario Argento et Bernardo Bertolucci, Il était une fois dans l’ouest ne réitère pas l’épuration quasi-surréaliste de son glorieux prédécesseur. Peut-être comme pour témoigner d’un souhait de passer à autre chose, Léone en fait un ballet mortuaire, chargée de mélancolie. Un chant du cygne pour le western classique, genre alors à l’époque en totale perte de vitesse.

Tout le film transpire effectivement la mort lente et inéluctable, depuis le gémissement incessant du moulin au cours de l’indémodable scène d’ouverture, aux soupirs répété d’un train, semblable à un râle d’agonie, en passant par la lumière qui semble carboniser les personnages. Tout est mis en scène pour donner l’impression d’une apocalypse imminente que les personnages ne peuvent qu’attendre à l’image des trois bandits du début attendant longuement un train qui sonnera leur heure dernière.

Le film prend place à un moment charnière de l’histoire américaine : celui de la fin de la conquête de l’Ouest que parachève la mise en place du chemin de fer transcontinental à la fin des années 1860. C’est dans ce contexte de victoire définitive du monde capitaliste sur l’Ouest sauvage que se déroule l’histoire d’une lutte entre 5 personnes pour un domaine que doit justement traverser le chemin de fer, chacune des figures incarnant une différente approche de ce changement d’ère :

Le bandit Cheyenne (Jason Robards), personnage rusé, débonnaire, souvent comique, presque enfantin, à rapprocher des figures léoniennes jouées Elie Wallach dans Le Bon la Brute et le Truand et plus tard Rod Steiger dans Il était une fois la Révolution. Il est cependant moins bouffonnesque que ces deux figures, et semble porter avec lui la conscience d’être le dernier desperado.

Son total opposé est Morton (Gabriele Ferzetti), magnat du chemin de fer, rêvant d’être le premier à atteindre en train la côte Pacifique. Il incarne le capitalisme en apparence respectable mais gagné par la corruption, l’image de sa maladie des os le rendant peu à peu paralytique. Figure du monde nouveau, il sait que l’argent est une meilleure arme que le revolver.

Entre les deux personnages plus haut : Franck, le grand méchant, campé par un Henry Fonda jusque-là incarnant à l’écran l’idéal démocratique américain (Des Raisins de la colère à Young Mr. Lincoln tous deux de John Ford). Dans Il était une fois dans l’Ouest, Leone en fait un tueur impitoyable, au service de Morton. Un personnage coincé entre deux mondes, comprenant que les temps changent et rêvant de se hisser dans l’échelle sociale.

Quant à L’Harmonica, joué par Charles Bronson, il est également une figure appartenant au passé. Si des trois figures du monde ancien c’est le seul à survivre, c’est qu’il semble déjà mort. Homme sans nom, stoïque et laconique, aux apparitions paraissant relever du surnaturel et dont le regard passe parfois même pour définir l’action, il parait ne vivre que pour sa vengeance. Accompagné par sa fameuse mélopée à l’harmonica, qui renvoie au menaçant Deguello de Rio Bravo, il fait figure de spectre vengeur ou de statue du commandeur, ce n’est d’ailleurs pas pour rien que son thème musical s’inspire du Don Giovanni de Mozart.

Enfin, le personnage de Jill, interprété par Claudia Cardinale, un des rares personnages féminins d’envergure de la filmographie de Léone, qui peut également être assimilé au monde nouveau. Bien qu’elle soit souvent considérée comme un personnage passif, Jill incarne en réalité la transition entre l’ancien monde et celui à venir. À la fois maman et putain, elle apparaît vite comme un personnage ambigu qui suscite l’intérêt et les questionnements (d’où sans doute le choix de la mettre souvent devant un miroir). Figure typique de la femme de la ville découvrant la dureté du Far-West, elle finit par être la principale bénéficiaire des changements apportés par le film comme par l’époque. Associée à l’eau (depuis ses souhaits récurrents de bains à la scène finale où elle donne à boire aux ouvriers), elle apporte la vie dans un monde de mort, incarnant ainsi la naissance de la civilisation dans l’Ouest.

D’une certaine manière Il était une fois dans l’Ouest peut être lu à travers une lentille marxiste. L’Harmonica, Frank et Cheyenne semblant appartenir à une sorte d’aristocratie officieuse, porteuse malgré tout d’un certain code d’honneur (la vendetta, le duel ritualisé, la protection de la veuve et de l’orphelin…) mais qui comme le prince Fabrizio du Guépard sorti 5 ans plus tôt, se savent dépassés par le monde nouveau. Et à cet idéal aristocratique se superpose un capitalisme certes porteur de progrès mais également barbare et meurtrier. Le raccord entre le pistolet de Franck abattant un enfant et le train arrivant face caméra ne dit pas autre chose. L’enfant est tué non par Franck mais par le chemin de fer.

Plus globalement, Il était une fois dans l’Ouest peut également être perçut comme une réflexion sur le temps qui passe. Après tout, le train présenté ainsi comme un élément destructeur, une des premières incarnations du cinéma est aussi bien une allégorie du mouvement que du temps, tandis que l’ombre d’un fusil fait office d’aiguille d’une horloge.

C’est aussi et enfin la mise en scène de la mort d’un certain cinéma. Plus respectueux vis-à-vis de ses augustes aïeux qu’on pourrait le penser, Léone semble convoquer dans ce film tout le western classique pour un dernier tour de piste. Ainsi on retrouve les fameux paysages de Monument Valley (La Chevauchée Fantastique, Le Convoi des Braves…), l’acteur fordien Woody Strode (Le Sergent Noir, L’Homme qui tua Liberty Valence…) qui joue l’un des trois bandits de la scène d’intro, cette même scène d’intro rappelant par ailleurs Le train sifflera trois fois, tandis que l’attaque de la ferme fait écho à l’attaque des Indiens de La prisonnière du désert.

À l’aube du Nouvel Hollywood, alors que déjà Aldrich, Cassavetes, Kubrick ou Bogdanovitch avaient entamé la métamorphose du paysage cinématographique américain, Léone, l’italien de passage par sa convocation des fantômes d’une époque révolue, et son apport d’un baroque typiquement méditerranéen n’aura donc pas eu son pareil pour tourner en beauté la page du cinéma classique.